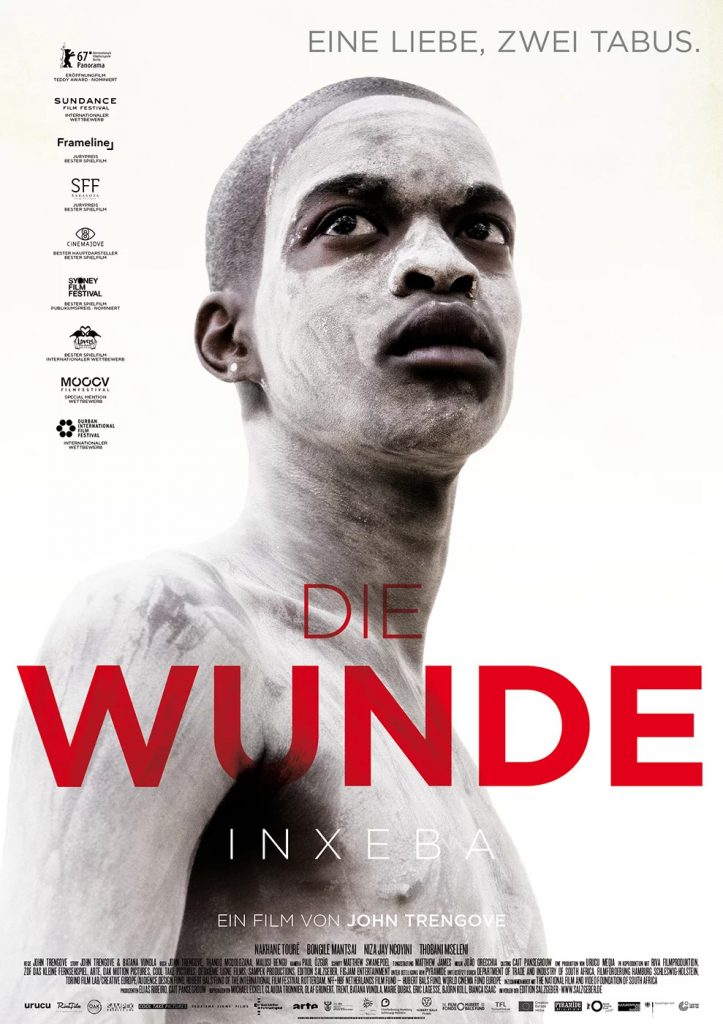

Die Wunde (Inxeba)

John Trengove, ZA/D/NL/F 2016, FSK 16, 91 min., OF (Xhosa) m. dt. UT, 91 Min.

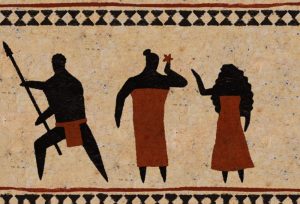

Eastern Cape in Südafrika. Der Fabrikarbeiter Xolani ist

Mentor bei dem traditionellen männlichen Initiationsritual der Xhosa, das in einem

Camp in den Bergen stattfindet. Diesmal soll er sich vor allem um Kwanda kümmern.

Der Teenager aus Johannesburg wird von den anderen Initianten zum Teil ausgegrenzt

und steht zudem der Tradition skeptisch gegenüber.

Während Kwanda in einer Hütte auf die Heilung seiner Beschneidungswunde

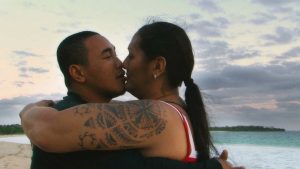

wartet, trifft Xolani heimlich seinen alten Freund Vija wieder, einen anderen

Mentor, der inzwischen verheiratet ist. Die beiden Männer sehen sich nur einmal

im Jahr am Rande des Rituals und haben wieder heimlich Sex. Doch diesmal gesteht

Xolani dem Freund auch seine Liebe. Dass Kwanda, der selbst auf Männer steht

und ein „modernes“ Bild von Homosexualität hat, hinter das Geheimnis seiner

Mentoren kommt, wird für Xolani und Vija zu einem Problem.

Der südafrikanische Regisseur John Trengove zeigt ineinander verwoben Männlichkeitskonstrukte und das Spannungsfeld von Tradition und Moderne und bricht dabei gleich zwei Tabus: Bis heute wird in weiten Teilen der südafrikanischen Gesellschaft weder über den rituellen Beschneidungsritus Ukwaluka noch über Homosexualität offen gesprochen. Nelson Mandela war einer der ersten, die das erste Tabu gebrochen haben. Trengove erzählt betont zurückhaltend, ohne eine bestimmte Lösung anzustreben. Er versucht, die Situation in Südafrika zu beschreiben, wobei er über die Figur des Kwanda seine Ansichten über Menschenrechte und die Freiheit des Einzelnen zum Ausdruck bringt.

]]>